遺留分が発生した場合の相続税の計算方法と申告

相続では、「遺留分」が争いの原因になることがあります。遺留分は相続と密接に関係するものであり、相続税の計算にも影響し…[続きを読む]

相続でお悩みの方をトータルサポート[東京・神奈川・千葉・埼玉]

目次

相続税には決められた申告期限があります。ただし、相続の事情によっては、通常の申告期限と異なることもあります。

ここでは、申告期限を過ぎてしまった場合のペナルティ、申告期限を過ぎそうな場合の対処法など、相続税の申告期限についてご紹介いたします。

相続税申告は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」に行わなければならなりません。しかも、申告期限と納付期限は同日で、申告と同時に納税も行わなければなりません。

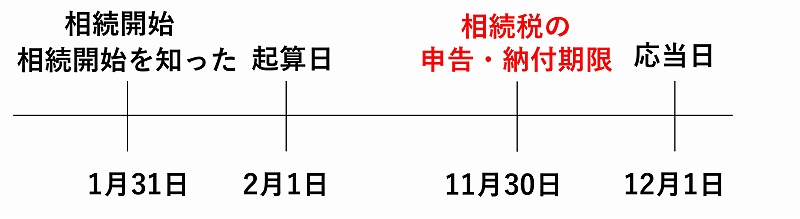

例えば、1月31日に被相続人が亡くなり、一般的なケース、相続人がその事実を同日に知った場合を例に考えてみましょう。

上記にある通り、「相続の開始があったことを知った日の翌日」を起算日とすると、この場合は2月1日が申告期限の起算日となります。

10ヶ月は暦月 で数えるため、起算日から10ヶ月を経過した12月1日が起算日の「応当日」となります。「応当日」の前日が申告・納付期限となるため、この事例では、11月30日が相続税の申告・納付期限です。

「相続が開始した日」と「相続のあったことを知った日」が同日であれば、単純に「相続が開始した日」に10ヶ月を足せば、申告・納付期限がわかります。

【参考外部サイト】「No.4205 相続税の申告と納税」国税庁

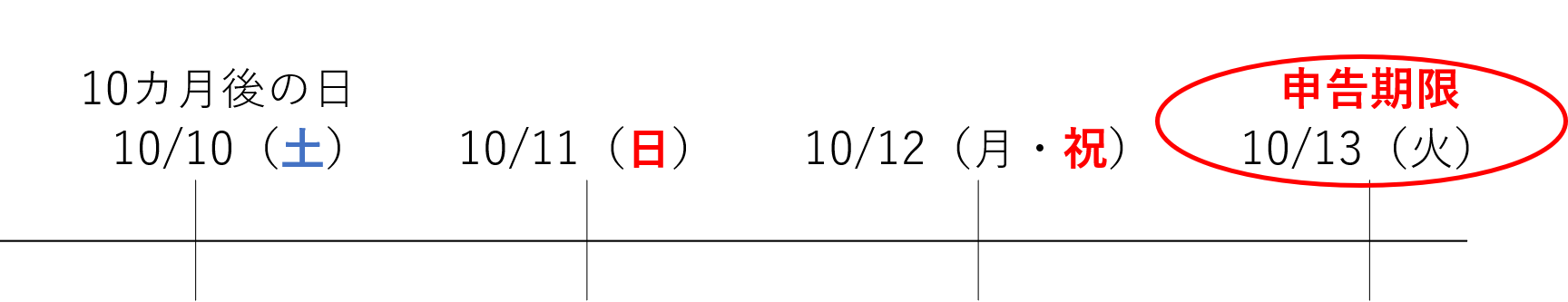

相続開始日の翌日から10ヶ月後にあたる日が土日祝日のいずれかであれば、申告期限はその日の翌日の開庁日になります。その翌日も土日祝日いずれかに該当すれば、更にその翌日になります。

例えば相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月経過した日が10月10日(土曜日)で、10月12日が祝日だった場合には、申告期限が10/13(火)となります。

しかし、次のような特殊な事情がある場合には、どのように申告期限を決めたら良いのでしょうか。

多くの親族は被相続人が死亡した当日にその死を知るでしょう。

しかし、親と縁を切って音信不通となっている子供であれば、死亡した日から1ヶ月後に相続の開始を知ることもあります。被相続人に他にも子供がいれば、同じ相続人でもこの子供だけ申告期限が1ヶ月遅くなります。

一方、1人の相続人がたまたま海外旅行中で連絡が取れず、被相続人の死亡を知ったのが相続開始から1週間後だったとしても、他の相続人の申告期限と異なる扱いをすると不公平が生じることがあるため、実務上は「死亡日に知ったものとみなされ」て、申告期限も他の相続人と同じ日になります。

7年以上生死が不明な場合は、「失踪宣告」の手続きを家庭裁判所へ行うことで法律上の死亡が認められます。この場合は、家庭裁判所から失踪宣告が出た日が被相続人の死亡日としなるため、その翌日から10か月後が申告期限になります。

一方、船の沈没や飛行機の墜落などで遺体が発見されず、生存の可能性が明らかでないと判断されれば、警察や海上保安庁が「認定死亡」として死亡を認める制度があります。

この場合は、警察や海上保安庁などが、死亡地の市町村長に死亡の報告をした日が被相続人の死亡日となるため、その翌日から10か月後が申告期限になります。

相続人以外が遺贈により財産を取得すると、遺贈があったことを知った日の翌日から10ヶ月後が相続税の申告期限です。

受遺者が被相続人の死亡を当日に知ったとしても、後日遺言書が発見され、そこで初めて遺贈の事実を知れば、その日から起算されます。

数次相続とは、被相続人の遺産分割協議中に相続人が死亡してしまい、連続して相続が発生することです。

数次相続が発生すると、被相続人についての相続税申告書は、死亡した相続人の相続人が提出しなければなりません。

数次相続では、被相続人の申告期限は、死亡した相続人自身の申告期限と同じ「死亡した相続人の相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」になります。

相続廃除とは、被相続人の意思に基づき、被相続人に対する虐待や重大な侮辱などの著しい非行行為があった相続人の相続権を、家庭裁判が審判や調停で廃除する制度です。

ただし、廃除のあった相続人に子供や孫などの直系卑属がいれば、代襲相続することが可能です。

廃除された相続人に代襲相続人がいれば、相続税申告期限は、廃除が確定したことを知った日の翌日から10ヶ月後になります。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律で認められた遺産の最低限の取得割合で、遺留分を侵害された相続人は、遺留分の侵害者に対して侵害された遺留分相当額の金銭を請求することができます。

しかし、遺留分の請求があっても、申告期限は相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に変わりないため、遺留分相当額がいくらになるのか期限内に決まらなければ、遺留分精算前の遺産相続内容に従って暫定的に相続税申告をしなければなりません。

申告後、侵害された遺留分相当額が確定した場合には、遺留分相当額を支払う相続人は、額が確定した日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求を行って払い過ぎた相続税を取り戻し、支払いを受ける相続人は、期限後申告または修正申告を行い、新たに取得した遺産にかかる相続税を納めることができます。

しかし、実務上では、支払う側が更正の請求を行い、支払いを受ける側が期限後申告または修正申告をすると、税務署へ支払う相続税総額は変わらないため、双方で税額を調整する方法が取られるのが一般です。

期限までに相続税申告を行わなかければ、税額や遅延日数に応じて次のペナルティが課されます。これらは本税にプラスしてかかるもので、無駄な支出になってしまいます。

どうしても申告期限に間に合いそうにない場合には、次項でご紹介する方法があります。何もしないまま、ただ期限を過ぎてしまうということだけは回避すべきです。

無申告加算税は、申告期限までに申告しなかったことに対するペナルティです。

申告しなければならなかった相続税額に、次の税率を乗じて計算します。

| 相続税額のうち | 税務調査が入る前に自主申告した場合 | 税務調査の事前通知から、調査が始まるまでの間に自主申告した場合 | 税務調査で指摘されて申告した場合 |

|---|---|---|---|

| 50万円以下の部分 | 5% | 10% | 15% |

| 50万円超の部分 | 15% | 20% |

過少申告加算税は、その名の通り、申告期限までに申告はしたが、納めた相続税額が納めるべき税額よりも少なかった場合にかかるペナルティです。

| 追加相続税額のうち | 税務調査が入る前に自主申告した場合 | 税務調査の事前通知から、調査が始まるまでの間に自主申告した場合 | 税務調査で指摘されて申告した場合 |

|---|---|---|---|

| 当初の納税額と50万円のいずれか多い方の金額以下の部分 | – | 5% | 10% |

| 当初の納税額と50万円のいずれか多い方の金額を超える部分 | 10% | 15% |

重加算税は、無申告加算税や過少申告加算税がかかる場合でも、特に悪質なケースに課されるペナルティです。

たとえば、財産を意図的に隠したり、虚偽の申告をした場合など、脱税を目的とした行為があったときに適用されます。

ただし、重加算税は無申告加算税や過少申告加算税に追加されるわけではなく、これらに代わって課されます。

| 無申告だった場合 | 40% |

|---|---|

| 過少申告していた場合 | 35% |

延滞税は、申告期限までに納税できなかったことに対する利息として課税されるペナルティで、申告期限から納税した日までの期間に応じて計算されます。

| 納税したタイミング | 年税率* |

|---|---|

| 申告書提出日の翌日から2ヶ月を経過する日まで | 2.4% |

| 申告書提出日の翌日から2ヶ月を経過した日以後 | 8.7% |

*この税率は、2022年1月1日~2025年12月31日のものです。

上記以外の期間については、こちらをご確認ください。

【参考サイト】No.9205 延滞税について|国税庁

相続税の申告期限は原則として延長することはできません。しかし、次のような特殊な事情がある場合に、税務署に申請をして認められると、申告期限を最大で2ヶ月間延長することができます。

ただし、上記の理由があったとしても、申告期限の延長が確実に認められるというものではなく、税務署は内容を精査して、慎重に判断します。

基本的には延長はできないものとして捉えて、次項「4.相続税の申告期限まで間に合わない場合の対処法」も、延長の申請と同時に検討しておくと安心です。

財産目録が完成しないということは、記載すべき財産が確定しておらず、財産評価が難航しているということに他なりません。

相続税の計算は、財産目録がなければ始められず、相続税申告もできません。

この場合の対処法として、次の2つの方法が考えられます。

1つ目は、概算で財産評価をし、申告期限内に申告を行う方法です。その後、財産評価が確定した後に、修正申告または更正の請求をすることで、正しい相続税額を納めます。

この方法を執れば、少なくともペナルティとしての税金が課されることはなくなります。また期限内申告が適用要件となっている、農地の納税猶予や、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減などの特例を適用することができます。

しかし、例えば申告時には1億円として評価した土地を、更正の請求で8,000万円と評価すると、税務署はなぜ評価額を下げたのか、税務調査で確認を行う可能性が高くなり、万一税務署との見解の相違から追徴税が発生してしまうと、ペナルティとしての税金を支払った方が安く済んだ可能性もあります。

2つ目は、財産評価が完了してから期限後に申告し、ペナルティとしての税金を含めて納税する方法です。

この方法であれば、税務署に修正前後の差額を追及されることはありませんが、ペナルティの納税が避けられず、農地の納税猶予の適用を受けることもできません。

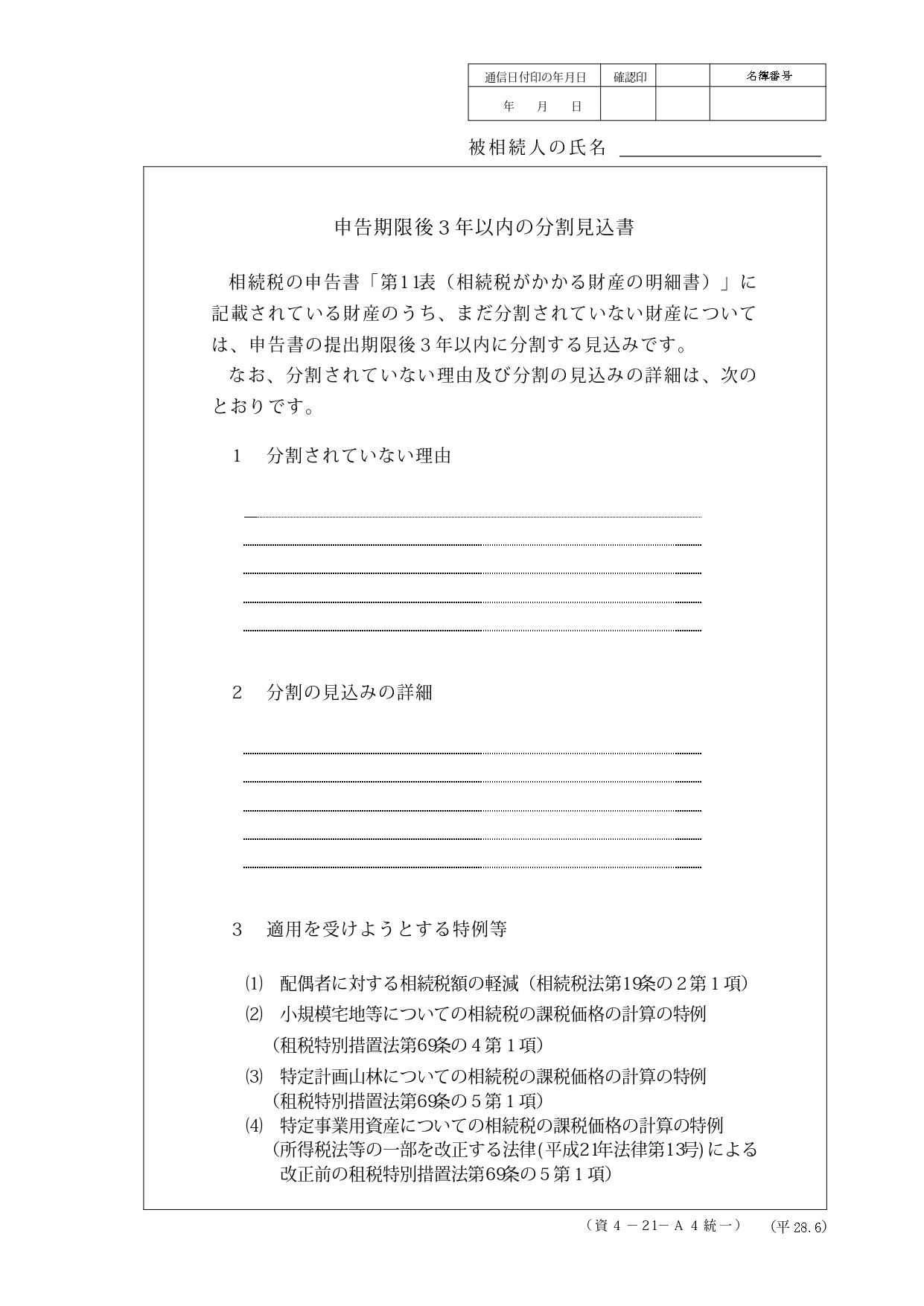

もっとも、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などについては、申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、適用を受けることができます。

詳しくは次項でご紹介します。

遺産分割協議が申告期限までに終わらずに、各相続人がどの遺産を取得するか決まらなければ、相続税の計算を前に進めることができません。

このような場合には、いったん遺産を法定相続分で按分したものと仮定して期限内に申告をし、遺産分割の完了後に、実際に取得した遺産額に基づいて更正の請求を行うことで適正に相続税を納めることができます。

修正申告では、過少申告加算税や延滞税の対象となってしまう可能性もあるため、期限内の申告では多めに申告・納税しておけば、遺産分割完了後に更正の請求を選択することができます。

また、遺産分割が終わらない状態では、期限内に遺産分割が完了していることが適用要件になっている、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの特例の適用を受けることができません。

しかし、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することで遺産分割完了後の更正の請求を行い、これらの特例の適用を溯って受けることが可能になります。 【出典サイト】[手続名]相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続|国税庁

【出典サイト】[手続名]相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続|国税庁

相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

相続の開始を知った日とは、基本的には被相続人の死亡日ですが、特殊な事情がある場合には死亡日とは限りません。また、事情によっては申告期限の延長ができることもあります。

当事務所は、長年にわたり相続税を扱ってまいりました。相続税の申告期限や納付期限がわからないときや、申告・納付期限に遅れそうなときは、ぜひご相談ください。

相続税申告に際しては、下記のように税理士・弁護士・司法書士を含めた総合的なアドバイスが必要になるケースが少なくありません。

弊所では税理士・社会保険労務士・行政書士・弁護士でUグループを形成しており、ワンストップで相続手続き全般についてご相談いただけます。

無料面談も実施していますので、まずはお問い合わせください。

サイト内に、簡単に相続税額が計算できる「相続税シミュレーション」をご用意しています。

ご自身の相続税額が気になる方は、是非ご利用ください。

また当事務所はメルマガで、相続に関する最新情報や当事務所主催の各種セミナーのご案内をお知らせしています。登録・購読は無料です。

下記フォームから登録すると、メルマガで最新情報を受け取ることができます。

税理士法人 上原会計事務所

〒151-0051

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3

やまとビル7階

(新宿駅新南口より徒歩3分)

TEL:0120-201-180

FAX:03-5315-0178